Étiquettes

Le hasard avait voulu que peu après, mon travail me conduisit de nouveau à Lisbonne. Je partis de Londres bien avant Dembinski. Il faisait beau pendant l’été, pourtant le temps était déjà lourd et humide, quand j’y arrivai. La cytise pluie d’or était encore en fleur, la vie ne s’était changée en rien et coulait lentement, comme l’eau brune du Tage, montant et tombant avec la marée.

C’était bon de pouvoir retrouver encore une île de repos et de réflexion, où continuait encore ce qui existait depuis longtemps, entourée par un monde qui ne connut que destruction et désintegration, une lutte endurcissante pour l’existence.

Le hasard me donna aussi des nouvelles sur Dembinski qui me surprirent. Il s’était détourné de plus en plus de ses anciens amis et avait montré, pendant les années récentes, une agaçante attitude de mépris qui n’allait pas avec l’image ancienne de ce chaleureux Polonais spontané. Au début on avait secoué la tête et cru que c’était une contrariété passagère, une irritation bien explicable bien que regrettable, pendant une époque de guerre et d’incertitude.

Mais de proche en proche, quand son attitude ne s’améliorait pas, on avait haussé les épaules et répondu avec indifférence, cherchant la cause de l’éloignement en Baranov.

Je n’ai connu Baranov que superficiellement et ce que je sais de lui et de son influence probable sur Dembinski, m’a été raconté principalement par des tiers.

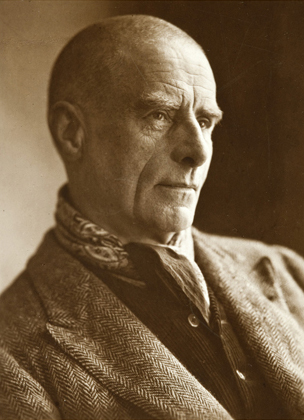

Il était grand et de bonne carrure, et toujours d’une arrogance défiante en comportement et geste. Sa tête était chauve et ses yeux pouvaient parfois suggérer, quand son visage fut calme et sa bouche ne le trahissait pas, une apparence de bonté. Cette bouche, bien formée, au-dessus d’un menton autoritaire, était toujours disposé à s’ouvrir en un sourire, avec l’intention d’être bienveillante, mais elle avait un air inhumain. Il avait des dents fortes et très blanches, aigues, d’un aplomb animal.

Il aimait le brun. Il portait des complets bruns et des cravates brunes tant qu’il ne céda, de temps en temps, à une prédilection bizarre pour de chemises en rose.

Il avait cet air indéfinissable de levantin qui, comme également sa faiblesse pour les diamants, ne pouvait être expliqué par son ascendance. On l’évitait instinctivement, sans se rendre compte de la raison du sentiment d’inquiétude que créait sa présence.

Une fois, beaucoup plus tard – il avait quitté Lisbonne il y a longtemps – une jeune femme me demanda, comme ça, quand la conversation tourna vers lui, si je croyais en l’existence du diable.

A ma question facétieuse de retour, elle répondit tout sérieusement que pour elle, Baranov était l’incarnation du diable.

En me rappelant son allure et tout ce que l’on m’avait raconté de lui, je compris ce qu’elle voulait dire. C’était l’air niant, défiant de son allure. Son penchant à vouloir prouver que le mal est impunissable, son refus d’accepter la conscience; sa croyance dans le pouvoir de son habileté et de sa froide supériorité.

Quelle était son influence sur Dembinski ? N’a-t-il fait qu’attiser celle qui existait déjà en Dembinski : une attitude de déséquilibre ? Sa confiance aveugle occasionnelle en son étoile chanceuse ? Son amour du jeu et du danger ?

Ou Baranov n’avait-t-il servi que de catalysateur pour un changement profond en lui, qui avait commencé déjà sans qu’il le sache ? Le dernier est le plus probable.

(à suivre)

F.C. Terborgh, La bague (1954), traduction du néerlandais par Jan Doets