Étiquettes

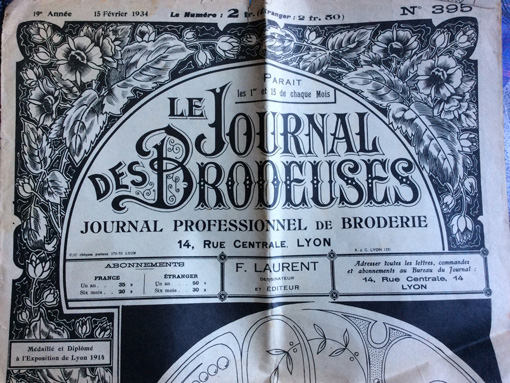

Vous me direz que c’est facile, un souvenir de grenier surtout quand il s’agit d’un grenier de grand-mère. Le grenier des clichés… Mais confronté à d’autres, mon souvenir le restitue tel que je vous le livre. Rangé, poudroyant. Un grand grenier au plancher de lattes étroites, aux lucarnes opacifiées par la poussière. Enfant, sans que l’on s’y attende, la grand-mère nous envoie au grenier, il n’y a rien à répliquer, rien à demander, mais pourquoi le grenier ? Fallait-il nous éloigner de la conversation ? Il y avait dans sa voix quelque chose de mystérieux, « allez donc faire un tour au grenier, tiens ! » ou bien le mystère tenait-il à son sourire, elle qui souriait si peu. Il fallait sortir de la ferme, la contourner par la droite, monter les marches de pierre en se tenant à la rampe en fer forgé vert pâle, et puis pousser la porte après avoir soulevé le gros loquet de métal noir. Le rai de lumière qui traversait l’espace entre les poutres et le plancher, en diagonale, était bien là. Le regard des trois petites filles était attiré par une grande malle en osier clair, remplie de tissus, de vêtements, de robes, de manteaux. Tout était si propre et bien plié ! Un rai de lumière et une odeur de vieux livres. Dans un landau bleu à grosses roues de caoutchouc, qui avait dû promener quatre filles au moins, une poupée nous regardait de ses yeux de verre bleu. Plus loin à même le sol, des paquets de vieilles revues tenus par une ficelle, des Modes & Travaux, des patrons. La grand-mère brodait. Elle lisait aussi, dans son lit, loin des yeux de son époux, des romans de Delly. Empilés là, aussi.

Un endroit où l’on ne se vantait pas d’aller. Surtout après la découverte des journaux coquins du monsieur qui avait vécu ici pendant des décennies et des romans-photos que devait lire son épouse. « Amour, mon cher amour », combien de fois l’ai-je dévoré ! Dans une valise, de belles tenues bien coupées dans des tissus de qualité, des robes cintrées à la taille, des fanfreluches en bas d’une jupe, et me revient en mémoire la silhouette de ma mère au soutien-gorge pointu qui lui donnait l’arrogance d’une star… Nous jouions « à la dame » alors et enfilions chemisiers, robes et chaussures à talons pour le plaisir secret de lui ressembler. Comme elle était belle et comme nous l’admirions ! J’ai oublié comment on accédait à cet espace sous les combles… Aucun escalier extérieur dans ma mémoire, seulement peut-être cette ouverture dans le plafond du couloir à l’étage, mais alors il fallait tirer une échelle pour y grimper… Et en dehors de nos lectures avides et de nos travestissements, rien ne se presse parmi les images du passé, rien ne me raconte autrement le grenier que la valise, les images de femmes nues, et les Nous Deux éparpillés par nos petites mains.

Je n’y étais jamais montée. Durant toutes ces années où je leur avais rendu visite, je n’y avais pas songé. Eux non plus qui, à l’âge de la retraite, étaient assez fiers de l’achat de cette fermette en bordure d’un chemin, proche de la ville mais au milieu des prés, voisine de quelques pavillons modernes. J’en avais fait le tour, traversé les pièces en enfilade, jeté un œil au fond du puits, visité les dépendances, mais jamais je n’avais vu le grenier. Debout au milieu de la cour, j’avais pourtant souvent observé la longère et son toit de tuiles plates aux petites ouvertures. Enfant toujours, mais l’enfance avait fui. C’est parce qu’il avait fallu le vider que je m’y étais retrouvée un matin, étourdie encore par la perte de mon père, et je n’avais pu me résigner à jeter d’une main désinvolte le passé de cet homme secret. Assise sur le plancher noueux, j’avais sorti un à un les dossiers des cartons, parcouru chaque page, découvert deux ou trois courriers intimes que j’avais mis de coté, une carte postale vierge que j’avais empochée, retrouvé des états de service de l’armée, des comptes rendus de réunions syndicales, des bilans financiers, des brouillons de vœux d’anniversaire à moi destinés, et l’émotion qui me submergeait m’avait forcée à interrompre un instant le déballage. Je triais ainsi qu’il me l’avait été demandé. Selon mon intérêt aussi. C’est là, dans ce grenier, alors que Le Scorpion ou La confession imaginaire d’Albert Memmi était ma lecture du moment, que je décidais de vagabonder à la recherche de mon père, militaire par nécessité qui, arrivé en Allemagne après la défaite du pays, avait passé dix-huit ans de sa vie dans une famille qu’il s’était choisi.

Texte et photo : Marlen Sauvage

et on attend de vous suivre dans cette recherche

Résonance

Le grenier de ma grand-mère paternelle tirait son esprit à rallonge de l’architecture souterraine qui soutenait le décor. Un ancien projecteur et une machine à coudre de marque Singer structuraient le ramassis de bricoles qu’il fallait savoir apprivoiser pour tirer une profondeur des débris de l’histoire. Là-haut, les trésors et les maladresses se confondaient dans une poétique qui excède la trame du quotidien. Cette succession de descentes et de remontées à travers la géographie grand-maternelle ponctuait l’ordinaire d’une trouée d’apartés qui soulève les braises du rêve et de la réminiscence.

Merci pour l’intelligence de la recherche de l’écrit.